【ヘアカラーの基礎知識】髪の色とカラー仕上がりの基本マニュアル

日本人の黒髪が持つ「髪自体の色」。これを理解しながら髪を明るくしたり、暗くしたりしながら狙った色を表現するには、アンダーカラーとヘアカラーの仕上がりの関係性が大切です。

お客さまのご希望を叶えるために、ヘアカラーの基本を見直してみましょう。

そこからあなたのヘアカラーテクニックを輝かせるヒントを見つけてください。

INDEX

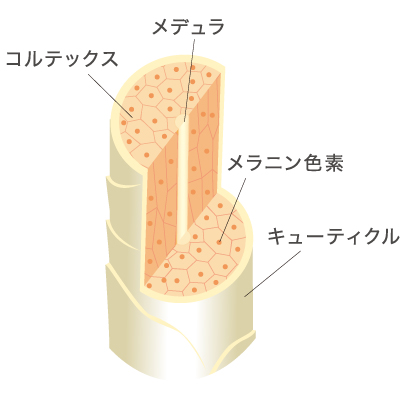

髪の色とメラニンの関係

髪の明るさや色は、コルテックスの中にあるメラニン色素という粒子の種類や量によって変わります。

メラニン色素には黒~茶褐色のユーメラニンと赤褐色~黄色のフェオメラニンの2種類があります。日本人の黒髪には「ユーメラニン」が多く含まれています。

黒髪をブリーチしていくとユーメラニンがまず壊され、赤味からオレンジ味に髪色が変化していきます。さらにブリーチしていくと、フェオメラニンの色が残って、オレンジ味から黄色に変化していきます。

髪質と色の抜け方

髪質の違いによって色の抜け方が違う=仕上がりが違ってきます。

太くて硬い髪質

赤味が強く、ヘアカラーやブリーチによる脱色や発色に時間がかかり、脱色する時に赤・オレンジ系が出やすくなります。

細くて柔らかい髪質

黄味が強く、ヘアカラーやブリーチによる脱色や発色する時間が早く、脱色する時にすぐに黄色方向になります。

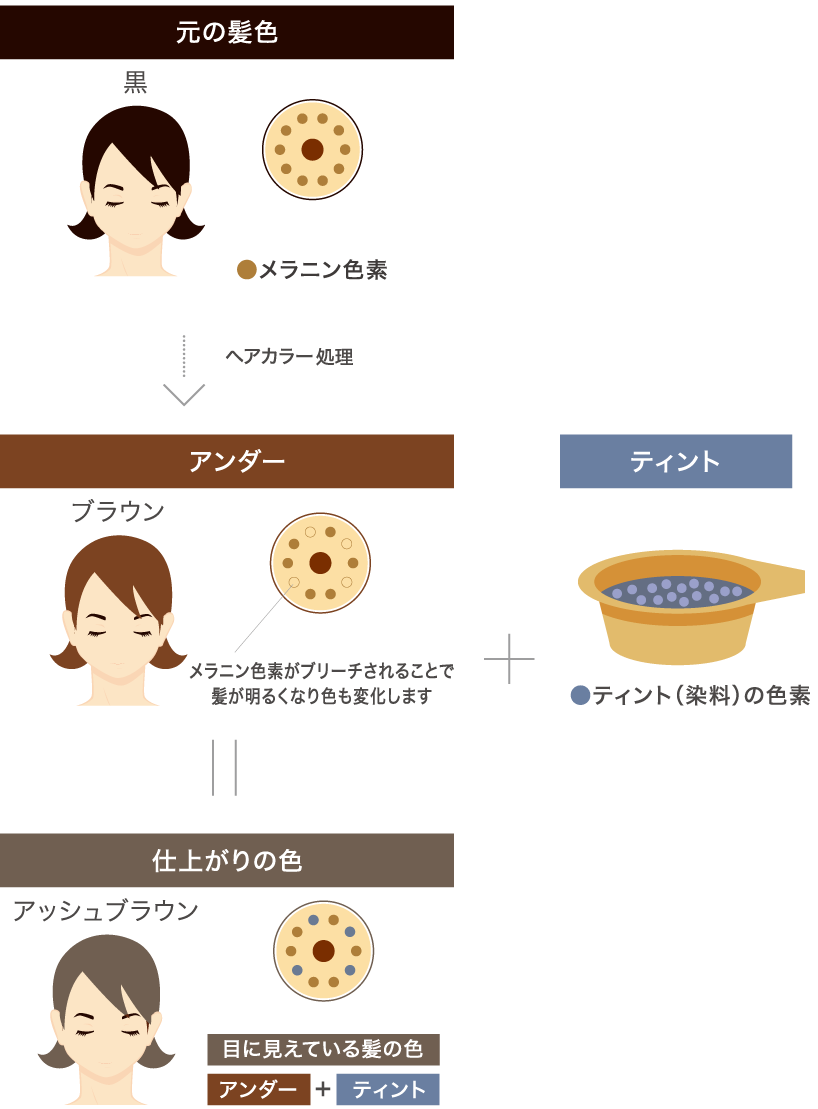

アンダーカラーと仕上がりの関係

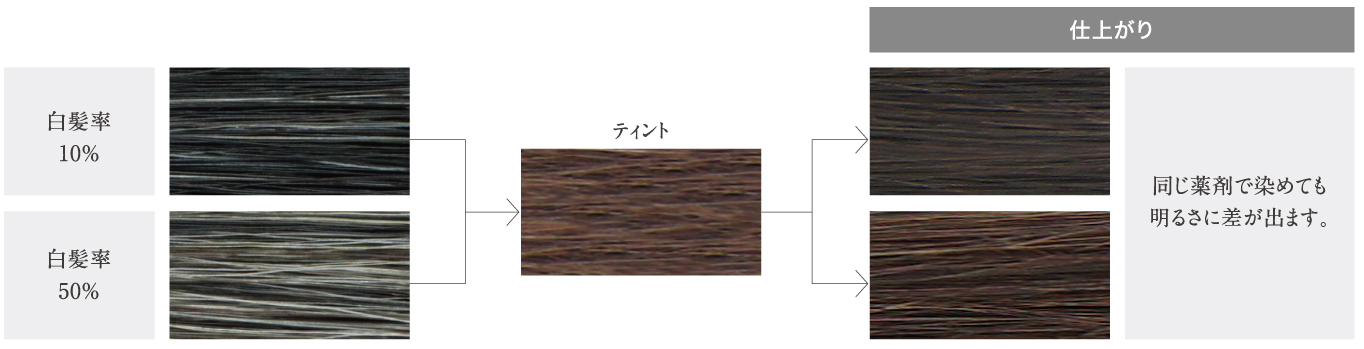

ヘアカラーの仕上がりの色は、元の髪色にヘアカラーのブリーチ作用が働いたアンダー(明るさ+色味)に、ヘアカラー1剤に含まれるティント(染料の色)が重なって見えた状態です。

明度が違えば、同じ色で染めても仕上がりが変わってきます

地毛の髪質(赤系・黄系)によっても変わってきます

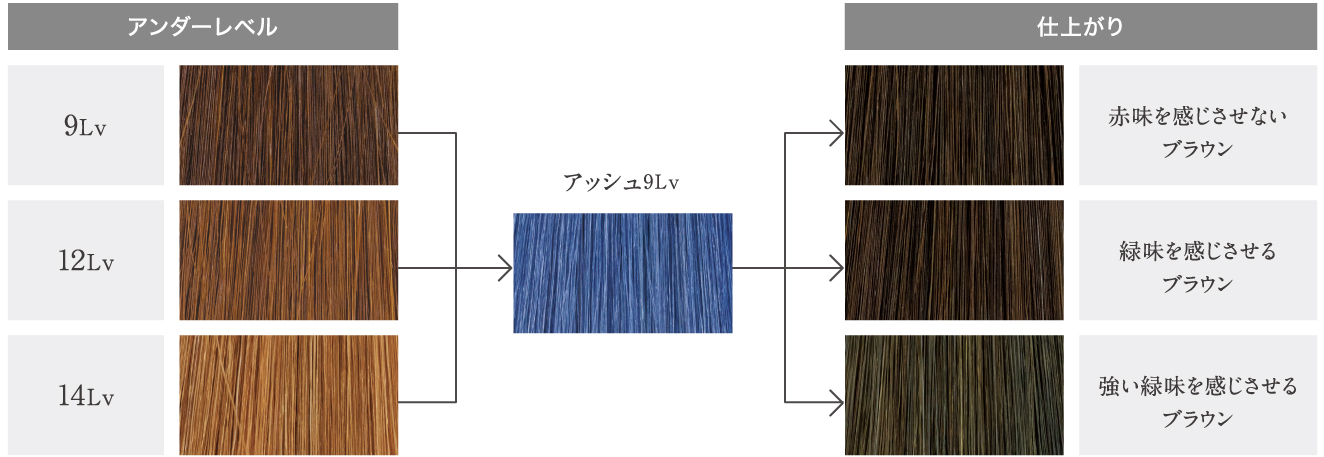

同じ薬剤を使っても、アンダーカラーが違えば仕上がりの色は変わります。

アッシュ系の薬剤で染めると、赤系の髪はアッシュの青味が髪のアンダーカラーの赤味を抑える色味に仕上がりますが、黄系の髪はアッシュの青味とアンダーカラーの黄味の混ざって緑味を感じる色味に仕上がります。

アンダーカラーと薬剤の色味から、染め上がりを想定します

赤味や黄味によって、仕上がりがどういう色味になるかが想定できます。

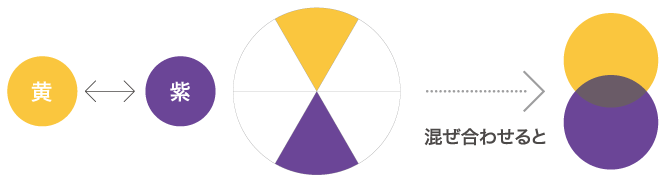

補色の活用

赤(マゼンタ)・青(シアン)・黄(イエロー)を色の三原色といい、この三原色を混ぜ合わせることで、すべての色が表現できます。

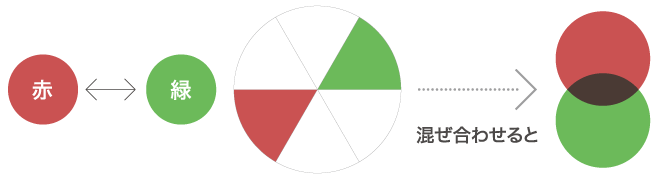

カラーサークル(色相環)で対角線上にある色同士をお互いに「補色」と呼びます

補色同士を混ぜ合わせると、打ち消しあって無彩色に近づきます。

この原理を利用して、アンダーカラーを調整するために補色を足すことで、明度や彩度が低くなり、偏りのないブラウンやグレーに近づきます。

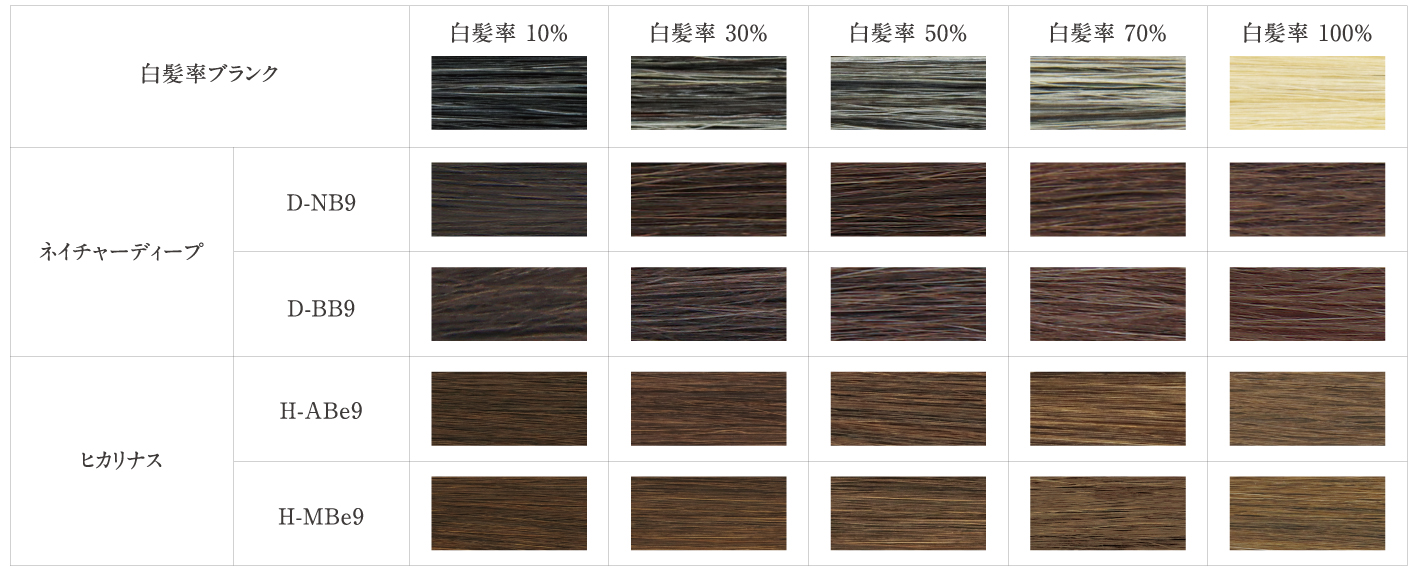

白髪率と仕上がり

白髪染めをする場合

事前に白髪率を確認する必要があります。

1人の方の髪でも場所により白髪率が違うため、仕上がりの明るさは変わることがあるからです。白髪率が高いほど明るくなることを想定し、薬剤を選択するようにしてください。

白髪率50%以上のお客さま

ご希望の仕上がりよりも1~2レベル暗い色番で染めるのがおすすめです。